【三津田高1】物理基礎がグングン伸びて90,100も夢じゃない【2024版】

三津田高1で、特に理系に進もうと思っている人、ぜひ最後まで読んでください!【もしかして広高校1年生ですか?それなら→コチラですよ】

「物理基礎」という理科の科目が始まったと思います。

まだ高校生活が始まったばかりなので、物理基礎がどんな科目なのかピンと来ないかもしれません。

でも理系に進む人にとって物理基礎はあまりにも重要なので、全員に伝わらなくても、誰か1人にでも届けばいいやと思ってこの記事を書いています。

この記事を最後まで読むと、物理基礎の正しい勉強を1年生の今から始めることの大切さが分かります。早めに物理基礎に備えて、希望の進路を実現してください!

5/22, 29の説明会のことをすぐ読みたい人はこちらです!

物理基礎ってどんな科目?

物理基礎は以下のような特徴のある科目です。

- 理系の進路の多くで必須

- 覚えることは少ない

- そのかわり考えることと計算が多い

- 勉強時間はあまり多くなくていい

- 不得意になるとつまずいたところまで戻らないといけない

- 得意科目にできれば入試で無双できる

詳しく説明しますので、ぜひ先を読んでください!特徴に合わせた勉強方法が必要なんですよ。

物理基礎は理系の進路の多くで必須

高校生になると理科が物理・化学・生物・地学の4つに分かれます。物理基礎はそのうちの「物理」の基礎部分です。

大学入試では理科4つ全てが必要なわけではなく、ほとんどの人はこのうち2つで済みます。「物理・化学」とか「化学・生物」など色々な組み合わせが可能ですが、重要なのは「理系に進学するなら物理・化学を選ぶ場合が多い」ということです。

三津田高校では、この重要な科目を高1の最初から勉強できるため、受験においては有利です。

しかし一方で「勉強の仕方を間違えるといきなり不得意科目を作ってしまう」という問題が起こりやすくもあります。

覚えることは少ない

高1の最初の頃は、理科といえば「覚えて練習すれば何とかなる科目」という印象を持っていることが多いと思います。

たとえば「距離=速さ×時間」のような「公式」を覚えて、あとは練習問題に取り組めばOK!というような。

でも、高校生になったらその考えは改めた方がいいです!物理はむしろ「ほとんど暗記することがない科目」という位置づけになります。

そのかわり考えることと計算が多い

「暗記が少ないなんてラッキー!」と思いましたか?

そこだけに注目すると、「とてもラクな科目」であるようにも思えますね。

でも…言い換えると、物理は「考えることが多い科目」だということです。

また、物理の法則はほとんど数式で表されているため、数式を用いて考え、計算して答えを出す必要があります。

このように極端な特徴のある科目なので、特徴に合わせた学習をする必要があります。

皆さん一人ひとり、「覚えるのが好き」「計算が好き」「グラフを読むのが好き」「縦書きの文章が好き」などの好みがあると思いますが、物理が皆さんの好みに合わせて変わることはありません。

したがって、「皆さん自身が物理に合わせて、物理に向かって歩み寄っていく」という姿勢が大切です。コムタスならできる限りのサポートをするので大丈夫ですよ。

勉強時間はあまり多くなくていい

ちょっと厳しめの話をしてしまいましたので、ここでオイシイ話を一つ。

実は物理は「コツをつかめば勉強時間はあまり多くなくていい」という特徴があります。なぜなら、もともと覚えることが少ない上に、コツ自体もそんなに大量にはないからです。

だから「問題集を3周やる」とか「毎日1時間やる」とか、そんなに意気込まなくても大丈夫!大事な時間は英・数・国に使った方がいいですよ。

ただし注意点です。「コツはどうやったら分かるの?」…これは難しいですね。信頼できる先生がいれば教えてもらうのが一番早いです。

もちろんコムタスに来てもらえれば、この記事を書いている私(横川と申します; プロフはこちら)がお教えしますが、遠くに住んでいてコムタスまで来れない…という場合は、やはりお近くの信頼できる先生に相談してみてください。

フリーダイヤル0120-379-560

不得意になるとつまずいたところまで戻らないといけない

さて物理の難しい話に戻ります。不得意になると、その原因となるつまずきポイントまで戻らないといけません。

実は高校で学ぶ物理は、非常に大きく分類すると、たった2つの単元で成り立っています(異論は認めます)。たった2つの単元を細かく分けて順番に学んでいくのです。単元の名前は「力学」と「波動」といいます。

ということは、たとえば高2の夏ぐらいに「どうも物理が苦手だな」と思ったら、どんどんさかのぼって、つまずいたところまで戻らないといけないんですよ。もしかすると高1の夏まで戻らないといけないかもしれません。

どこでつまずいているのかを自分で診断するのは難しいので、理想的には最初からつまずかずに勉強を進めるのが一番です。高1の皆さんなら、まだ物理の勉強が始まったばかりなので、理想的に進めていくことができます。

得意科目にできれば入試で無双できる

物理は「得意科目になれば入試で無双できる」という、超超超オイシイ話があります。

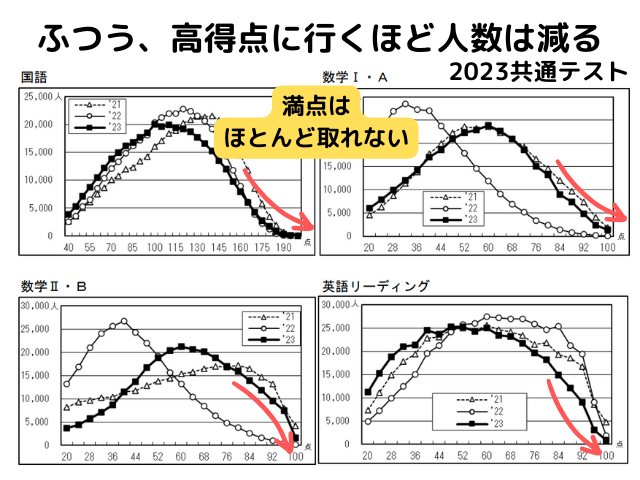

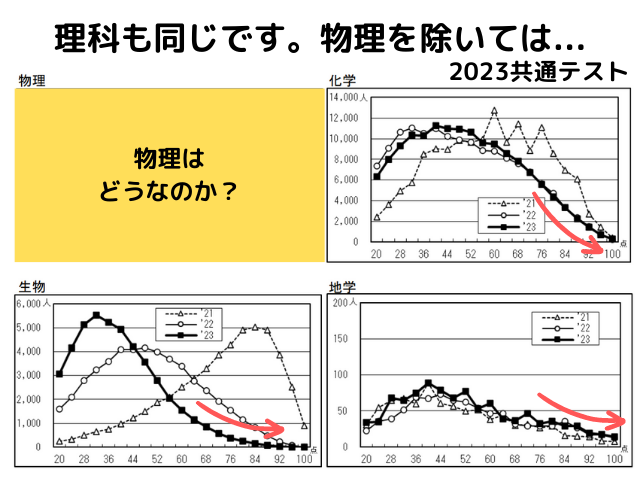

例えばこちらのグラフを見てください。共通テストの科目別度数分布です(出典: ベネッセ「データネット2023」より「度数分布 過年度対比グラフ」)。線が多くてややこしいので、一番太い線(2023年のデータ)だけ見てください。まず物理以外をどうぞ。

どの科目も「高得点になればなるほど人数が減っていく」という特徴がありますね。まあ当たり前なんですが。

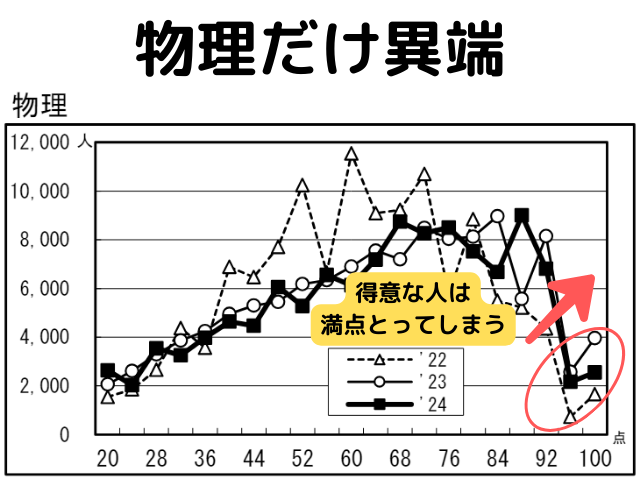

ではここで物理を見てみましょう(2024年版に更新しています)。

ご覧の通り、物理だけは最後の満点のところでピョコッと人数が増えています。3年ともそうなっていますね。

これはどういうことかというと、得意な人にとっては物理は易しいということです。そのため、一般の受験生が70点や80点で苦しむ場合でも、得意な人は満点を狙えます。

コムタスの卒業生の合格体験記には、「物理が武器になってよかった」という趣旨のことがたくさん書かれています。たとえば2023年版だけでもこのぐらいあります(文意を変えない程度に編集しました)。

この先輩たちのように九大、阪大、京大に行くためには、受験にたくさんの科目が必要で、合計点も高くないといけません。そんなとき、物理が武器になっていれば?他の科目が人並みだったとしても、頭一歩抜け出せます。

学校の物理が難しくて困ってしまった、という声もあります。2024年の卒業生の声をどうぞ。

このように、物理ができるだけで、皆さんの未来は大きく変わっていきますよ。

フリーダイヤル0120-379-560

物理を効率的に勉強するには?

物理を効率的に勉強するための着眼点をいくつか紹介します。

- 用語の定義を覚える

- 現象を「物理の目」で理解する

- 適切なタイミング・方法で復習する

実際にやろうとするとなかなか難しいものですが、意識が変わるだけでも違いますよ。

用語の定義を覚える

まず物理で大事なのは、用語の定義を覚えることです。

たとえば「加速度」って何でしょうか?

ここで「単位時間あたり(1秒あたり)の速度の変化」のように答えられる人は正解です。

しかしここで「加速度っていうのは、t2-t1ぶんのv2-v1です」と答えてしまう人はすでにマズいです。

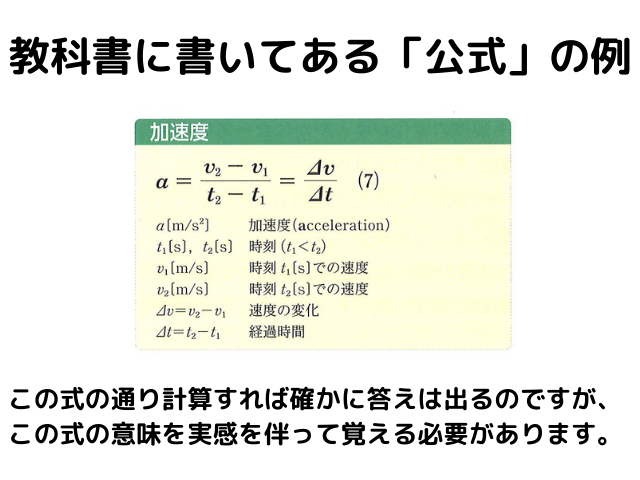

えっ?教科書にそんな公式が載ってるって?

確かにその通りです。「t2-t1ぶんのv2-v1」という計算をすれば加速度を求められます。でも、「t2-t1ぶんのv2-v1」というのが一体どういう意味なのか、実感を伴って覚えていないとダメなんです。

この「実感を伴って」という部分も難しいですね。「加速度とは、単位時間あたりの速度の変化です」という日本語を丸暗記してもあまり意味がないわけです。

このあたりに気をつけてください。

現象を「物理の目」で理解する

物理の問題に出てくるのは、「ボールが落ちる」とか「氷が溶ける」などのさまざまな現象です。

皆さんは問題文を読んだとき「どうやったら解けるのか」と焦ることが多いのではないでしょうか?

でも、解くよりも大事なのは、出てきた現象を「物理の目」で理解するということです。

たとえば「ボールが落ちる」という現象を「野球選手の目」で見てしまってはダメなんですよ。同様に、「氷が溶ける」という現象を「かき氷屋さんの目」で見てもいけません。

一つひとつの問題に対して、「どの単元で習った事項が出ているのかな」と思いながらアプローチしてみてください。

適切なタイミング・方法で復習する

最後に一番大切なこと…それは「適切なタイミング・方法で復習すること」です。

皆さんは2日前の晩ごはんのメニューを覚えていますか?7日前ならどうですか?たいていの人は覚えていないでしょう。

これと同じで、何か用語を覚えたとしても、2~3日すれば忘れてしまいます。ですから完全に忘れ去ってしまう前に反復しましょう。

もっとも、こんな風に「反復しましょう」と言われても、皆さんは実際には反復しないと思います。忙しい日々の部活や課題に追われてしまって、復習は後回しになってしまうでしょう。

実はコムタスで成績が上がる理由の半分は、この復習部分にあります。卒業生の合格体験記にも大量に登場する復習の話。皆さんにその必要性や魅力が伝わるのは、もうちょっと先かな?と思っています。焦らなくても大丈夫です。

5/22,29に説明会・体験会を行います【2024年】

ここまで読んで少しでも興味を持ってくれた三津田高1の皆さん。

今、自分が思っている物理と、実際の物理との間に結構なギャップを感じませんでしたか?

そのギャップを埋めるのが、皆さんの高校での「成長」なんです。いつまでも中学生のままではいられませんから。

三津田高校を選んだということは、勉強で身を立てていくことを選んだというのと同じです。私たちがサポートしますので安心してください。

とりあえず、5/22,29の2回、物理基礎の説明と体験を兼ねた会を開きます。6月開講予定の「物理基礎」クラスの案内もしますが、無理に加入を勧めることは絶対にしませんので、安心してください。説明を受けて「これは今やっておかないと」と思った人は、6月からのクラスに参加してください。

- 5/22(水)・5/29(水)

- 18:15~19:15

- コムタス呉校 3階

「暗記が少なくて考えることが多い」ってどういうことなのか、実際に学校と同じ範囲の授業に参加してみたら分かると思いますよ。

教材準備の都合上、参加するかもしれない人は前もってメールまたはお電話で教えてくださいね。

フリーダイヤル0120-379-560

定期テストで80,90は当たり前。入試で無双できて、もしかしたらその後の大学生活でも財産になるかもしれない物理。始めるなら今です。

●コムタス進学セミナー校舎所在地●

呉校 呉市中央1-6-9 センタービル呉駅前3F

広校 呉市広大新開2丁目21-13

焼山校 呉市焼山中央3丁目13-34